9月24日

数日前からののどの痛みで体調がすぐれない中、前日は宿の予約ミス。加えて数日前の洪水の影響で、予定していた8:17発のウィーン行き電車がキャンセルになっており、少し不安を感じながらの8日目がスタート。心身ともに疲弊している心の内を空も反映しているのか本日はあいにくの雨。この旅行初めての雨である。

- 費用

- 7:30 リンツ中央駅

- 11:00 ウィーン到着

- 12:00 美術史美術館

- 14:00 国会議事堂 ウィーン市庁舎

- 14:30 ホーフブルク王宮 オーストリア国立図書館

- 15:00 シュテファン大聖堂、聖ペーター教会

- 16:00 ウィーン国立歌劇場(Wiener Staatsoper)で立見席に並ぶ

- 17:42 チケット購入

- 18:00 開場|劇場内探検

- 19:00 《フィガロの結婚》開演

- 22:30 終演

- 23:00 夕食 1516 Brewing Company

- 深夜

- 9:30 ベルヴェデーレ宮殿

- 12:00 シェーンブルン宮殿

- グロリエッテの丘へ

- 16:00 クンストハウス・ウィーン

- 17:00 デメル

- 18:00 カールス教会

- 総評

費用

| 項目 | 金額(€) | 円換算 |

|---|---|---|

| リンツ→ウィーン(電車) | — | 約1,647円 |

| 美術史美術館 | 21€ | 約3,515円 |

| オーストリア国立図書館 | 10€ | 約1,674円 |

| ウィーン国立歌劇場(立見席) | 18€ | 約3,012円 |

| 夕食(1516 Brewing Company) | 25.7€ | 約4,299円 |

| ベルヴェデーレ宮殿(上宮) | 17.5€ | 約2,927円 |

| シェーンブルン宮殿(State Apartments) | 22€ | 約3,622円 |

| 一日乗車券(トラム・地下鉄) | 8€ | 約1,338円 |

| デメル(カイザーシュマーレン+アイスココア) | 21.4€ | 約3,523円 |

| 宿泊費(2泊) | — | 約7,548円 |

| 合計 | — | 約33,105円 |

7:30 リンツ中央駅

電車がキャンセルになったので情報を得るために早めに駅へ。その途中少しだけリンツの街も見ながら進む。

駅到着。駅員に尋ねると、あっさりと代替の電車を案内してもらえた。こういう時の駅員の頼もしさはありがたい。

11:00 ウィーン到着

もともとは9:32着の予定だったため、その意味ではだいぶ遅くなった。ウィーンも雨がひどい。傘を持ってきておいてよかった。宿に荷物を置こうとするも、スタッフは不在。すべてオンラインで送られてくる番号を使って入室する形式だったため、荷物を預けるだけでも少し手間取った。ふと考えてみれば、ザルツブルクもオーストリアだったことを思い出し、意外とこの国に長く滞在しているなと気づく。ただ、ザルツブルクとウィーンでは街並みがまったく異なり、同じ国にいるという感覚はあまりなかった。

12:00 美術史美術館

ウィーン屈指の名画の殿堂。ハプスブルク家の膨大な収集品をもとに設立されたこの美術館は、ブリューゲル、フェルメール、ラファエロ、ルーベンスなど、ヨーロッパ絵画の巨匠たちの作品がずらりと並ぶ。建物自体も荘厳で、中央ホールの天井画や大理石の階段、そして「世界一美しい」と評される館内カフェは、芸術鑑賞の合間に訪れる価値がある。

個人的にはブリューゲルの《バベルの塔》がやはり魅力的。中学の美術の授業で習ったアルチンボルドの作品も展示されていて、懐かしい気持ちになった。カフェは混雑していたため、上階から写真を撮っただけだったが、確かに美しかった。

後から振り返るとだいぶ雑に回ってしまったような気持ちになった。しっかり下調べしてみておけばという気持ちに今更ながらなっている。

14:00 国会議事堂 ウィーン市庁舎

美術館から徒歩で移動。ウィーンの国会議事堂はギリシャ神殿風の外観が特徴で、1874年から1883年にかけて建設された歴史的建造物。市庁舎はネオゴシック様式で、尖塔が印象的な巨大建築。どちらも外観を眺めるにとどまったが、堂々とした佇まいに圧倒された。

市庁舎前の広場では、移動式の遊園地のようなアトラクションが展開されており、観光地らしい賑わいを見せていた。

14:30 ホーフブルク王宮 オーストリア国立図書館

ウィーン旧市街の中心に位置するホーフブルク王宮は、かつてハプスブルク家の居城だった壮麗な宮殿。現在は博物館や官庁として使われており、その一部がオーストリア国立図書館として公開されている。

「世界一美しい図書館」とも称されるこの図書館は、バロック様式の壮麗な空間。プラハでも図書館を見たばかりだったため、少しためらったものの、やはり入ってみることに。天井画は見事で、天井も高く、まるでハリーポッターの映画に出てくるような幻想的な雰囲気。遠目で眺めるだけでなく、実際に中に入れるのがうれしい。

15:00 シュテファン大聖堂、聖ペーター教会

ウィーンの象徴とも言えるシュテファン大聖堂は、ゴシック様式の荘厳な建築で、外観はかなりいかつい。尖塔やファサードの装飾も細かく、写真映えするスポット。

聖ペーター教会はバロック様式の小さな教会で、内部ではミニ演奏会のような催しが行われていた。

とはいえ、ヨーロッパを長く旅しているので、どこに行っても教会や大聖堂が見どころになっていることに少し飽きがきている。写真を撮って終了、というのが定番になりつつあり、大きな違いを見出すことができず、感動が薄れてきているのを感じる。

16:00 ウィーン国立歌劇場(Wiener Staatsoper)で立見席に並ぶ

ウィーンの夜といえばオペラ。立見席が使えるという情報を得て、早めにオペラ座へ向かう。16時に到着したが、誰も並んでおらず、場所を間違えたかと不安になる。しばらく待っていると、後ろに人が並び始めた。自分が間違っていたら申し訳ないと思いつつ、先頭で待機。コスプレしたダフ屋がうろうろしており、それにつられて列を抜けていく人もいた。後ろに並んでいた韓国人と仲良くなり、いろいろと話す。

17:42 チケット購入

ようやくチケット売り場が開き、先頭でチケットを購入。演目は《フィガロの結婚》。立見席の1階最前列という神席。座席の最後尾のすぐ後ろに立見スペースがあり、前には通路しかないため視界を遮るものがない。

18:00 開場|劇場内探検

韓国人と一緒に行動。チケットを買った後、一度外に出て開場を待つ。自分は襟付きシャツにスラックスという少しフォーマルな格好だったが、彼は白Tシャツでドレスコードなど気にしていない様子。自分が持っていたのは小さなカメラバッグだけだったが、クロークに預けるように言われた。

開場後は劇場内を探検。最上階に登ったり、ボックス席を覗いたり、中央階段で写真を撮ったり、1階席に降りてみたり、屋上に出てみたりと、隅から隅まで歩き回った。

19:00 《フィガロの結婚》開演

誰もが耳にしたことのある序曲で幕を開ける。演目はドイツ語で、名前以外はほとんど聞き取れない。座席には翻訳端末があり、日本語にも対応しているが、精度は微妙。事前にあらすじを履修しておいて本当に良かったと思った。

途中で休憩があり、さすがに立ちっぱなしで足が疲れた。現地の観客は休憩時間にワインを飲んでいた。歌舞伎なら幕の内弁当だよなあ、などと考えていた。

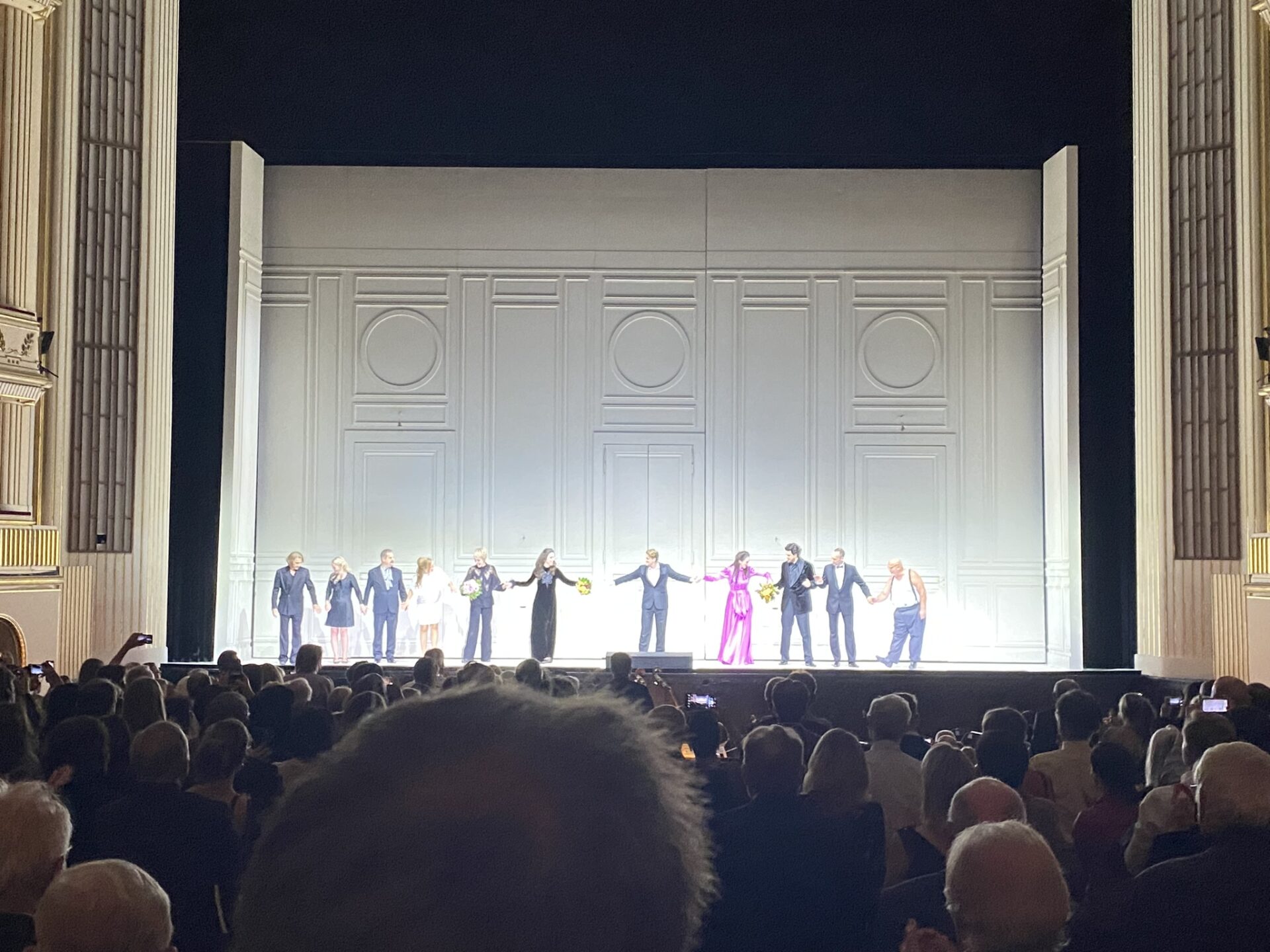

22:30 終演

3時間に及ぶ《フィガロの結婚》が幕を閉じる。劇場全体がスタンディングオベーションに包まれ、拍手が鳴り止まない。これが“本場”なのだと、肌で感じる瞬間だった。普段は劇団四季のミュージカルを観ることが多く、そちらの方が知っている曲も多く、ストーリーも分かりやすく、舞台装置も豪華だとは思う。ただ、ウィーン国立歌劇場という格式ある空間で、伝統的な演目を、しかも立ち見最前列という神席で堪能できたという点では、満足感が非常に高かった。

23:00 夕食 1516 Brewing Company

オペラの余韻を引きずりながら、韓国人の友人とともにディナーへ。向かったのはウィーン旧市街にある「1516 Brewing Company」。地元のクラフトビールとボリューム満点の料理が人気の店で、夜遅くでも賑わっていた。この時間やっている店が少なかったのでありがたかった。

注文したのは、オーストリア名物のシュニッツェルとステーキ。シュニッツェルは薄く叩いた肉をカリッと揚げたもので、レモンを絞って食べるとさっぱりする。おいしいのだけど、日本のとんかつソースが欲しくなる味。ステーキはジューシーで、疲れた体に染み渡るようだった。オペラの話や旅の話をしながら、異国の夜を共有する時間は、旅ならではの特別なひとときだった。

深夜

食事を終え、韓国人の友人と別れて宿へ戻る。時刻はすでに日付が変わる頃。ウィーンの街は夜になると街灯が少なく、道も暗い。観光地としての賑わいはあるものの、深夜の一人歩きはやはり少し怖さを感じる。

さらに、宿にはまだチェックインしておらず、荷物を置いただけの状態だったため、ちゃんと部屋に入れるかどうかも不安だった。オンラインで送られてきた番号を頼りに、扉を開ける。無事に入れた時は、ほっと胸を撫で下ろした。ホステルなのだが、ベッドそれぞれにカギがついており実質個室みたいなものでかなり助かった。

9月25日

朝起きてまず思ったのは、とにかく足が痛い。喉の痛みはようやく引いてきたが、足はひねったようで、歩くたびに鈍い痛みが走る。明確な原因はわからないが、旅の序盤から歩きまくっていたこと、石畳の道で足が引っかかることが多かったこと、そして前日のオペラ鑑賞でチケット待ちから終演まで5時間以上立ちっぱなしだったことなど、思い当たる節は山ほどある。

当初はシェーンブルン宮殿まで歩こうなどという無謀な計画を立てていたが、さすがにおとなしく電車移動に切り替えることにした。

9:30 ベルヴェデーレ宮殿

ウィーン南東部に位置するバロック様式の宮殿。18世紀に建てられ、オーストリアの英雄オイゲン公の夏の離宮として使われていた。現在は美術館として公開されており、上宮と下宮に分かれている。上宮は主に19世紀末から20世紀初頭のオーストリア絵画を中心に展示されており、クリムト、シーレ、ココシュカなどの作品が並ぶ。下宮は現代アートの企画展示が中心ということで今回はパス。

建物自体が宮殿というだけあって、外観も内部も美しい。宮殿の外観は白とオリーブグリーンの優雅な配色で、庭園との調和がとれている。天井のフレスコ画が施された空間は、まさに“芸術の中にいる”ような感覚。展示作品では、クリムトの《接吻》と《ユディト》、ダヴィッドの《サン・ベルナール峠を越えるナポレオン》が特に印象に残った。ゴッホの作品も展示されており、実物を見ると筆のタッチまで感じられるので、絵画は至近距離で見るのが楽しい。

入場無料の庭園も非常に美しく、左右対称に整えられた芝生と噴水、遠くに見えるウィーンの街並みが、朝の光に照らされて静かに輝いていた。

12:00 シェーンブルン宮殿

ウィーン最大の観光名所であり、オーストリアの歴史と格式を象徴するバロック宮殿。ハプスブルク家の夏の離宮として18世紀に整備され、女帝マリア・テレジアが居住していたことで知られる。現在はユネスコ世界遺産に登録されており、宮殿本体だけでなく、広大な庭園、動物園、温室、迷路、展望台などを含む複合的な文化施設として公開されている。

外観は鮮やかな黄色で、晴れた空とのコントラストが美しく、遠目からでもその存在感は圧倒的。敷地内は無料で入れるため、庭園だけでも十分に楽しめるが、内部見学には複数のチケットが必要。動物園やグロリエッテ、オランジェリー庭園などは個別料金制で、セット券や単独券など種類が多く、やや複雑。

宮殿内部の見学コースも複数あり、かつては40部屋を巡る「グランドツアー」、27部屋の「インペリアルツアー」、22部屋の「State Apartments」などがあったが、現在では最も安価な22€のState Apartmentsでも、25€で見学できる部屋数は9部屋に減ってしまったらしい。観光料金が上がるのは世知辛い。

当時「State Apartments」は現地の券売機でしか買えなかったが、今ではオンライン購入も可能。混雑していると聞いていたが、自動券売機が多数設置されており、観光客は多かったものの昼間でもほとんど待たずに購入できた。また、建物内は写真撮影禁止という情報もあったが、2024年2月からは撮影が解禁されたらしい。このように、とても有名な観光地なのだがシステムや料金が変わりすぎて正確な情報が手に入りにくいと思った。こうした情報は公式サイトよりも、Googleマップの最近のレビューを見る方がわかりやすくておすすめ。

内装で印象的なのはやはりグレートギャラリー(Große Galerie)。宮殿の中でも最も壮麗な空間。長さ40メートルを超える大広間で、天井画には神話的な場面が描かれ、金の装飾とシャンデリアが豪華さを際立たせている。舞踏会や晩餐会が開かれていたというのも納得の華やかさだった。その他にもモーツァルトが6歳の時に演奏したとされる鏡の間や応接室、寝室、遊技場や、食事場など魅力的な部屋が多くある。内装は壮大な鏡の間を有するヴェルサイユ宮殿には及ばないが、外観はシェーンブルンの方が好みだと感じた。

グロリエッテの丘へ

宮殿の背後に広がる丘には、展望台として建てられたグロリエッテがある。18世紀に建てられ、戦勝記念碑としての意味も持つ。足を引きずりながらも、頑張った。途中の庭園には赤い花が咲き誇り、黄色い宮殿とのコントラストが美しく、写真映えするスポットが続く。

グロリエッテ自体に登るには別途料金がかかるため、今回は外観のみ。丘の上からは、宮殿とその奥に広がるウィーンの街並みが一望でき、景色は素晴らしかった。途中の噴水は裏側に入ることもでき、彫刻の装飾が凝っていて技術の高さを感じさせた。

16:00 クンストハウス・ウィーン

ウィーンの街の一角に突如現れる、曲がりくねったカラフルな建物群。オーストリアの芸術家フンデルトヴァッサーによって設計されたこの施設は、直線を嫌い、自然との調和を重視した独特な美学が貫かれている。内部には彼の作品を中心とした展示スペースと、カフェ、ショップが併設されている。

今回は外観を少し眺めただけだったが、時間があれば内部の展示も見てみたかった。ウィーンのクラシカルな街並みの中で、異彩を放つ存在。

17:00 デメル

ウィーンを代表する老舗カフェのひとつ。1786年創業で、かつてはハプスブルク家御用達の菓子店だった。ザルツブルクではカフェ・ザッハーに行ったので、今回はもう一方の名店・デメルへ。店内は非常に混雑しており、1階のバーカウンターのような席に案内された。

メニューもなく、店員も特に説明してくれないため、どうしていいか全くわからず。ネットのレビューを見て、食べたいケーキの名前を覚えて注文するという、少し緊張感のある体験だった。味はもちろん美味しかったが、注文までのハードルが高かった。

食べたケーキはカイザーシュマーレンというオーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ1世が好んだとされる、伝統的なデザートで、名前の由来も「皇帝のシュマーレン(細かくちぎったもの)」という意味。ちぎられたフワフワのパンケーキを甘酸っぱいクランベリーソースで頂く。甘みと酸味のバランスが絶妙で美味。アイスココアと合わせていただいた。

18:00 カールス教会

ウィーン南側に位置するバロック様式の教会。18世紀初頭、ペスト終息を祈願して神聖ローマ皇帝カール6世が建設を命じた。大きなドームと2本の柱が特徴的で、池に映る姿が美しい。内部にはエレベーターで天井画の近くまで登れる仕掛けもある。

今回は外観をチラ見し、内部も少しだけ覗いた程度。

足が痛いので早めに宿に戻って休むことに

総評

今回のヨーロッパ旅行全体を通しても、ウィーン滞在時が心身ともにコンディションが最悪に近かった。喉の痛みは引きつつあったが、足をひねってしまい、歩くたびに鈍い痛みが走る。そんな状態での観光になってしまったのは残念だったが、それでもこの街で得られた体験は確かにあった。

街の印象としては、プラハと比べてより都会的。店も多く、観光客も多い。街並み自体は典型的なヨーロッパの都市という感じで、広域にわたって整然としているプラハに対して、ウィーンは旧市街と駅周辺で雰囲気が大きく異なる。中心部に近づくと一気に歴史的な建物が姿を現す構造で、街の奥行きがある。治安面は特に心配なかったが、街灯が少なく夜はやや暗い印象。

美術館や博物館など、見学できる施設は非常に多い。ただ、歴史に強い興味がないと「どこも似たような展示に見えてしまう」という罠に陥りやすく、周遊旅行だとなおさら。そういう場合には、シェーンブルン宮殿の動物園や迷路庭園など、体験型の施設を選ぶと楽しみやすいと思う。

一方で、絵画・建築・音楽といった芸術分野に関しては、量もクオリティも申し分ない。特に2日目に訪れたベルヴェデーレ宮殿とシェーンブルン宮殿は、同じ“宮殿”という括りの中でも、展示内容や空間の完成度が他と一線を画していて、見る価値があると感じた。ベルヴェデーレではクリムトやゴッホの筆致を間近で感じられたし、シェーンブルンではグレートギャラリーや鏡の間など、空間そのものが芸術だった。

個人的には、ウィーン国立歌劇場でオペラを鑑賞できたことが、この街に来た意味を持たせてくれた。立見席とはいえ、格式ある空間で本場の演奏を体験できたのは、旅の中でも特別な時間だった。

体験できなくて心残りなのは、ウィーン・フィルの演奏を聴けなかったことぐらい。当日席の取り方が煩雑そうだったのと、疲労が限界だったため断念。あとは2日間で回りきれたし、人によっては1日でも十分かもしれない。

食事に関しては、もともと期待していなかったし、その通りだった。ウィーンのカフェ文化は確かに魅力的だが、人気すぎてどこも混雑している。デメルでは注文方法に戸惑い、ゆったりした時間を過ごすというよりは、観光地としての体験に近かった。静かにゆっくりと過ごしたい人には不向きかもしれない。

コメント